日本スポーツ産業に共通の「広報」の課題

世界を目指す日本のスポーツ産業の企業・団体にとって、おそらく共通の課題のひとつが、「広報」ではないだろうか。

優れたコンテンツ、優れた製品、優れたサービス、こうしたプロダクトをもって海外展開に着手する際に、「広報」に関わる人材や予算まで確保できているケースは決して多くないと思う。むしろ、「広報」に関わるリソースは絞られていることの方が多いというのが、スポーツ界で約20年「広報」に関わってきた筆者の感覚だ。

課題要因1.「広報」専門人材の不足

課題の一つの要因に、根本的にスポーツ界における「広報」専門人材の不足が挙げられる。海外に向けた国際広報ができる人材ともなると、さらに希少だ。この原因はプロアマで異なる部分もあるが、例えばプロスポーツ界においては、プロ野球を除けばそもそもプロリーグの創設が欧米に比べて遅く、ファンエンゲージメントを目的として役割の大きなミッションを背負った広報パーソンが組織内に配されるようになって、まだ日が浅い。

アマスポーツ界においては、歴史的・構造的な背景が重い要因になっている。競技団体においては従前より競技力向上と選手派遣の優先順位が高く、限られたリソースの中で広報は役員がボランティアで関与するか、職員が兼務するのが普通で、広報を専門職として確立する発想がなかった。

昨今、特にプロスポーツは様変わりし、専門人材のスタッフィングも進んできた。アマスポーツ界においても、東京2020オリンピック・パラリンピックがきっかけとなって、戦略的な広報の重要性が語られるようになり、この10年の間に「広報」を重要な役割と位置づけて専門人材の確保に取り組む競技団体も増えてきた。副業・兼業での広報人材確保もスポーツ界に一石を投じており、即戦力の採用に踏み切った競技団体では大きな違いがもたらされた例もある。それでも、ポジションも豊富で人材流動性の高い欧米のスポーツ界と比べると、専門人材不足の解消にはまだまだ遠いのが現状だ。

課題要因2.「広報」本来の価値と社会認識のギャップ

もう一つの要因として、そもそも日本では、スポーツ産業に限らず企業・団体において、「広報」が本来の価値を十分に認識されていない、発揮できていない、という課題がある。今日でも非常に根深い課題であり、もう少し掘り下げておきたい。

これは、「広報」の起源たるPublic Relations(パブリック・リレーションズ)が、単に広く報(しら)せるという意味の「広報」と訳されて長年にわたって流通されてきたことが、日本において本来の「広報」の価値を失わせた大きな原因と言われている。そういう筆者も、自分の専門領域を話すときに「広報」と自ら表現しがちであるが、横文字でパブリック・リレーションズと表現しても、結局日本では専門性の本質を伝えられないため、やむを得ず流通量が多く一般的に専門性を想起しやすい言葉で「広報」を使っているに過ぎない。

しかし、広報の本義は、もっと広い意味でとらえられるものだ。本来、パブリック・リレーションズは、マネジメントの機能であり、相互理解を目的に企業・団体がステークホルダーと双方向のコミュニケーションを行い、組織の内部に情報をフィードバックして自己修正を図りつつ、より良い関係を構築して組織のゴール達成を促進するものと定義される(※1)。日本では、「広報」と聞くと、記者会見の準備をしたり、メディアの取材対応をしたり、という仕事が想起されるが、本義に照らすとそれらは本当に一部の役割に過ぎない。

余談だが、パブリック・リレーションズが「広報」と訳されてしまったルーツは、第2次大戦後の時代まで遡るようだ。当時、GHQが民主化政策を推し進めるために、パブリック・リレーションズとPublic Information(パブリック・インフォメーション=理解を促すために知らせる活動すなわち広報)という2つのコミュニケーション手法を持ち込んだが、この頃の行政広報は「お知らせ」一辺倒でパブリック・リレーションズの概念や機能を誤らせ、また、パブリック・インフォメーションとも混同されたことで、パブリック・リレーションズは求心力を失ったという(※2)。

パブリック・リレーションズの本来的な理念や概念が浸透しないまま、1950年代以降、広告代理店内部にPR部門が開設され、広告・宣伝とPRが混同されるようになり、PRはパブリック・リレーションズの略ではなく、パブリシティとも混同されるようになった(※2)。これが現在でも尾を引いており、「広報」の仕事において、「広報PR」「戦略PR」「戦略広報」「プロモーション」など、言葉の揺らぎが甚大になっている。

本来の「広報」の価値や役割と、社会の認識のギャップは一朝一夕に埋まらないが、世界を目指す日本のスポーツ産業界には、先ずはこの「広報」の価値について、マネジメントの機能だと捉えるところからスタートし、経営資源としての「広報」に組織の内部で重要な位置づけを与えていただきたいと願う。

そのためには、(禅問答のように最初の課題に帰結してしまうが、)マネジメントの意志決定に関与できる、組織の高い位置でボールを持てる広報パーソンの存在が不可欠だ。大企業で言えば広報担当役員のような人材であり、そのような高度専門人材としての広報パーソンが配されるかどうかで、世界を目指す企業・団体の結果に大きな違いをもたらすものと考えている。

世界に進出する「広報」の実務において抑えるべき要点

では世界を目指す「広報」において、実務の重要なポイントは何か。端的に3つ挙げたい。

- 進出する地域の理解:おそらく最も大事なポイントであり、世界進出する場合、その進出先の文化的な文脈を考慮した「広報」に努めなければならない。文化や価値観、社会背景、時代背景、あらゆる視点で地域を理解し、「広報」活動がどのようにタッチダウンして、どのような結果をもたらすか。組織内で想像力を働かせるのはもちろん、できるだけ当該地域で活用できるリソースを確保して、現地から得られるフィードバックを元に、「広報」の実務計画を構築する必要がある。

- 社会的役割:海外に進出する際には、国内で意識している以上に、そのプロダクトが社会においてどのような役割を果たせるか、ストーリーを語る必要がある。流石に今の時代、サステナビリティ経営も日々当たり前のように語られるようになったが、欧州などではエンドユーザーを含むステークホルダーの視線は日本国内よりもシビアだ。例えば気候変動対策ひとつとっても、定量化がなされず、エビデンス抜きに社会貢献を謳えば、グリーンウォッシュ批判に晒されるだろう。国際オリンピック委員会(IOC)の広報部門にサステナビリティ広報の専任担当者が着任したのはもう6年も前になるが、それくらいこの領域に対する手当の必要性は高く見積もられている。

- ローカルチームの存在:海外展開を支えられる広報人材をインハウスで擁している企業・団体は、国内スポーツ産業にはおそらく皆無ではないかと思うが、外部リソースを活用するにしても、日本国内で「広報」の実務を完結させるのではなく、進出する地域でローカルチームを組成することが必要である。少なくとも、当該地域の言語で「広報」活動を行うことは必須であり、キーメディアは誰でどのようにアプローチすべきか、顔の見えるネットワークとアプローチの術を有しているリソースを採用することが不可欠だ。

大同生命SV.LEAGUEの海外向け広報における成功と要因

2024年10月に国内最高峰のバレーボールリーグとして新たな船出を果たした大同生命SV.LEAGUEは、2030年までに世界最高峰のバレーボールリーグを目指している点が、他の国内スポーツリーグに無い特徴だ。サッカーやバスケットボールのように、欧米に世界を席巻するプロリーグが既に存在しているスポーツと異なり、バレーボールにおいては、イタリアのセリエAが有名ではあるものの、日本、ブラジル、ポーランドなど、バレーボール伝統国の各リーグも拮抗しており、SV.LEAGUEが掲げる目標は、現実的なターゲットになっている。実際、集客面では、総入場者数・1試合平均入場者数ともに、既にイタリアのセリエA、ポーランドリーグを上回ったと報告されている(公益社団法人SVリーグ公表)。

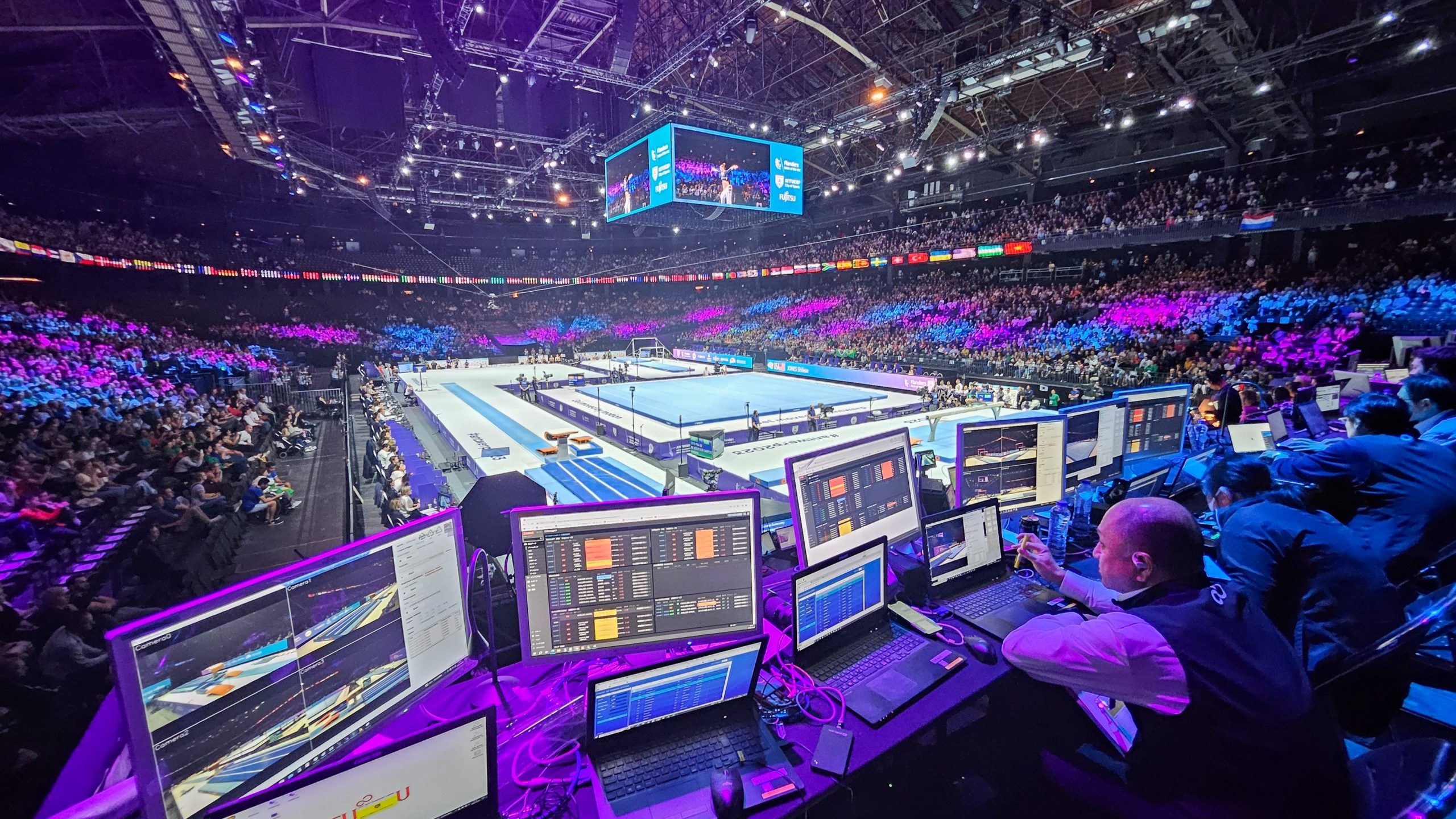

筆者は、海外向けの広報をご支援する機会を得て、初年度のシーズンを伴走することになった。SVリーグご担当者の目的は明確で、初年度は、2030年に世界最高峰のバレーボールリーグという認識を世界で獲得するため、国際コミュニケーションの基礎固めフェーズと位置づけられた。特に競技力の向上に繋がるコミュニケーションを目指し、世界のトッププレーヤーが集まっているイタリア、ブラジルなどの地域をキーマーケットと位置づけ、大同生命SV.LEAGUEに関する継続的なニュースの露出に努めた。これはひとえに、日本でプレーしたいというトッププレーヤーを増やすため、少しでもそのベースとなるSV.LEAGUEに関する認知と理解の向上を目指すものだ。

SVリーグご担当者に戦略的にご英断いただいた点は、前述の要点にも掲げた「ローカルチーム」の活用である。ブラジル出身で、現在はミラノとパリを行き来する筆者の提携コンサルタントの活用を決め、ブラジルとイタリアのバレーボールメディアを中心に、それぞれポルトガル語とイタリア語でのメディアリレーションズを実現した。メディアに提供するプレスリリースも、英語・ポルトガル語・イタリア語の3言語展開がデフォルトとなった。このコンサルタントは、FIFAワールドカップの広報トップなど、グローバルスポーツの広報職を歴任し、ブラジルバレーボール協会の広報部門の組成にも携わった経験があったことから、ターゲットとするメディアとの関係も非常に強かった。

結果、これらのキーマーケットにおいて、大同生命SV.LEAGUEの話題が、毎節取り上げられるまでになった。中には、Globoのようなブラジル最大メディアにおいても、同国選手の活躍を特集する記事を獲得するに至ったケースもあった。

初年度の海外向け広報プロジェクトが成功した理由を、更に上流から考えると、ご担当者はスポーツ界で広報の経験が非常に長く、メディアの仕事の経験もある方であった。さらに、組織内でも幹部職に相当する役割で、マネジメントの意志決定にも関与が可能な立場でおられた。広報の役割を当初からマネジメントの機能の一部ととらえ、高度広報専門人材が組織の意志決定に参画できる体制になった時から、このような成果が生み出されるレールが出来ていたと言えるのではないかと考える。

優れたコンテンツ、優れた製品、優れたサービス。日本が誇れるプロダクトを世界に拡げる仕事には夢があり、また、スポーツ産業の一層の成長に欠かせない。その結果に大きな違いをもたらすためにも、今一度、企業・団体の皆さまに広報の価値を見直していただきたいと思う。

参考:

※1公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会「パブリックリレーションズとは」

※2井之上喬「パブリック・リレーションズ 最短距離で目標を達成する戦略広報」(2006)

◇高谷 正哲(たかや まさのり)

株式会社masatakaya 代表取締役

大卒で外資系広告代理店に入社。営業に5年間従事した後、渡米。シラキュース大学大学院にてPublic Relations(広報)の修士号を取得。帰国後、世界陸上大阪大会、東京2016オリンピック・パラリンピック招致委員会、International Triathlon Union(現World Triathlon)、東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会にて広報に従事。東京2020招致活動においては、国際広報、及び、IOC総会におけるプレゼンテーションを担当し、招致成功に貢献。2014年、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会設立と同時に、戦略広報課長に着任。2017 年、スポークスパーソンに昇格。メディア対応の責任者としてコロナ禍の大会開催に献身。東京2020大会後は、日本オリンピック委員会(JOC)において北海道・札幌2030冬季オリンピック・パラリンピック招致活動、外資系コンサルティングファームにおいてスポーツビジネスのコンサルティング業務に従事した後、2024年7月に独立。株式会社masatakaya代表取締役、スポーツ庁JSPINアドバイザー、Project Management Professional (PMP)®。