独立行政法人国際協力機構(以下、JICA)は、日本の政府開発援助(ODA)を一元的に行う実施機関として、開発途上国への国際協力に取り組んでいる。中でも、人間の安全保障と質の高い成長の実現のため、SDGsの切り口である4つの観点(「人々」「地球」「豊かさ」「平和」)に沿って、課題別に20の「JICAグローバル・アジェンダ(課題別事業戦略)」(以下、JGA)を設定し、このJGAに基づき、国内外のさまざまなパートナーと協働して自由で平和かつ豊かな世界の実現を目指している。そして、JGAの中には、誰ひとり取り残さない社会の実現に向け「スポーツと開発」が設定されており、国際協力におけるスポーツの活用も推進している。

JICAがスポーツ開発に取り組む理由

スポーツは、古くからヨーロッパ諸国において権利として捉えられており、国際連合教育科学文化機関(UNESCO)は1978年に採択した「体育およびスポーツに関する国際憲章」に「体育・スポーツの実践はすべての人にとって基本的権利である」と明記した。また、2015年9月に採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」では、「スポーツもまた、持続可能な開発における重要な鍵となるものである。我々は、スポーツが寛容性と尊厳を促進することによる、開発及び平和への寄与、また、健康、教育、社会包摂的目標への貢献と同様、女性や若者、個人やコミュニティのエンパワメントに寄与することを認識する。」と前文にて明記されており、国際社会はスポーツによるSDGsへの貢献に期待している。特に、「健康と福祉」(目標3)や、「ジェンダー平等」(目標5)、「平和と公平」(目標16)の観点から、世界的にスポーツの果たせる役割が注目されている。

JICAがJGAの中で「スポーツと開発」を重視した目的は、「すべての人がスポーツを楽しめる平和な世界」を実現するためである。その目的の下、JICAでは、スポーツ分野での国際協力を行うことは、精神的な豊かさを含めて人間開発を捉える日本の開発理念を実践する意義があると考えており、スポーツが持つ魅力や特性を活かし、事業を推進している。

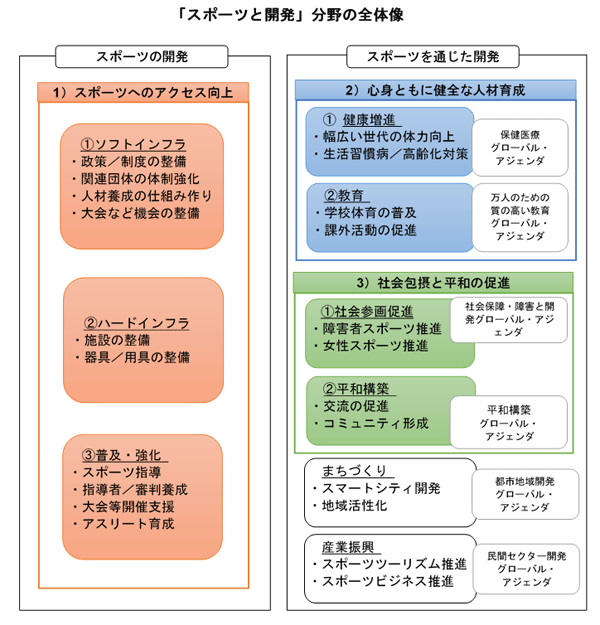

さらに、スポーツそのものを開発課題として捉え、スポーツの普及・強化に取り組む「スポーツの開発」と、開発課題解決に向けてスポーツを活動に取り入れる「スポーツを通じた開発」の2つの観点で活動。その2つの観点の下に3つの柱を設定している。(※下図参照)

「スポーツの開発」における「スポーツへのアクセス向上」の事例

「スポーツの開発」における「スポーツへのアクセス向上」では、開発途上国の人々のスポーツへの参加機会を拡充し、スポーツの価値や楽しさを届けるため、ソフトインフラ整備、ハードインフラ整備、スポーツの普及・強化に取り組んでいる。いくつか事例を紹介したい。

ソフトインフラ整備の事例~課題別研修「スポーツ行政/スポーツ振興」~

課題別研修は、日本側が研修内容を企画・計画し、開発途上国に提案する研修で、世界各国から行政官などを研修員として受け入れる事業である。研修のラインナップは多岐にわたり、日本が有する知識や経験を通じて開発途上国が抱える課題解決に資するよう、国内の多くの関係団体と連携しつつ実施している。その研修の一つとして、2024年度から「スポーツ行政/スポーツ振興」を新設した。同研修では、政策・制度・体制・機会を整備する「ソフトインフラ整備」、施設・用具・スポーツをしやすいまちづくりを整備する「ハードインフラ整備」、スポーツ指導者養成など「スポーツの普及・強化」を目的としている。

2024年10月に、イエメン、ウガンダ、グレナダ、タンザニア、ブルキナファソ、南スーダン、モンゴル、ルワンダの8カ国から8名が参加。研修は各国のスポーツ行政やスポーツ振興についての発表から始まり、日本のスポーツ庁や日本スポーツ振興センター、日本スポーツ協会等による講義や、講道館、ジャイアンツアカデミー、日本体育大学等への視察を行った。講義による学びに加え、ブラインドサッカーや柔道の実習により「スポーツの多様性、スポーツが教育や社会にどのように役立つかを実感した」と研修員は語っている。

研修最終日には、各国の研修員が自国のスポーツ振興に向けた具体的なアクションプランとして、講義や視察で得た学びを活かして、スポーツ行政の改善や振興に向けたアイデアを発表した。この研修によって得た知識と経験が、参加国のスポーツ行政やスポーツ振興に新たな視点、改善するきっかけを作り、より良い社会づくりに貢献することが期待されている。

ソフトインフラ整備の事例~カンボジア体育科教育支援~

特定非営利活動法人ハート・オブ・ゴールドは、2006年からJICAの「草の根技術協力事業」の枠組みを使い、カンボジアへの体育科教育支援を行っている。

プロジェクト開始当時、体育の授業ではクメール体操(カンボジアの体操)という簡単な徒手体操のみが実施されており、体育の授業で指導する内容は明確化されていなかった。そこで、本プロジェクトによって、2007年に学習指導要領を策定し、数校の小学校への普及が開始された。

その後も長年にわたって協力を継続し、2020年までに、小学校及び中学校の体育科指導書、中学校及び高等学校の体育科学習指導要領を策定し、そのすべてがカンボジア教育省大臣によって認定されている。2021年からは、カンボジアの対象3都州の小・中・高の全ての学校において、新しい体育を学べるよう取組を続けている。カンボジア国内での質の高い体育授業の普及に繋がっている。

(関連記事はこちら)

ハードインフラ整備の事例~ラオス無償資金協力「チャオ・アヌウォン・スタジアム改修計画」 ~

チャオ・アヌウォン・スタジアムは、1950年にラオス首都ビエンチャンの中心地に建設され、ラオス国内のスポーツ(サッカー、ラグビーなど)やパラ陸上競技の大会・練習のほか、一般市民やアスリートを対象とした各種イベントの開催に活用されてきた。しかし、施設の深刻な老朽化や機材不足により、障害者を含むアスリートや一般市民の安全な利用や、円滑な施設運営に支障をきたしている状況であった。

このような状況から、スタジアム及び付帯施設の改築、並びに機材の整備に加え、施設・機材の運営維持管理に関する現地研修及び本邦でのスタジアム運営にかかる国別研修を実施している。さらには、現地語によるマニュアルを作成することで、適切な維持管理活動を自律的に継続できるよう支援している。

本協力を通じて、バリアフリー等の機能強化及び施設の安全性向上を通じたアスリートや幅広い市民の利用促進を図り、障害者の社会参加促進、及びスポーツ・文化事業等の振興並びに都市環境整備への寄与が期待されている。

(関連記事はこちら )

スポーツの普及・強化の事例~JICA海外協力隊スポーツ隊員派遣(ボランティア事業)~

1965年度の青年海外協力隊発足当初からスポーツ隊員の派遣を始め、2024年3月末時点で、28競技(職種)で累計 3,363名のスポーツ隊員を派遣し、各国のナショナルチームのコーチや草の根スポーツの振興に至る幅広い活動を実施している。(JICA海外協力隊ウェブサイト)

パリ2024オリンピック及びパラリンピック競技大会では、スポーツ隊員が指導した13カ国20名のアスリートが躍動。その中でも、インドに派遣されている長尾隊員が指導したカピル・パーマー選手は、視覚障害者柔道男子60kg級に出場し、銅メダルを獲得した。

(関連記事はこちら)

他には、プロ野球読売巨人軍との連携協定に基づいた活動として、読売巨人軍よりコーチ等3名をブラジルに派遣。当時、野球やソフトボール職種で活動する11名の隊員とともに、現地における野球教室や交流試合を実施し、同国の野球振興に取り組んだ。ニカラグアでは、協力隊員が取り組んでいる女子野球の振興を加速させることを目的に、読売巨人軍の女子チームが同国を訪れ、ニカラグア女子代表チームや女子リーグ優勝チームとの交流試合等を実施した。

これらの実施により、ブラジルでは日系社会とのつながり強化に、ニカラグアでは女子野球の推進につながり、どちらの国でも参加者の笑顔が溢れていた。

(関連記事はこちら)

後半では、開発の手段としてスポーツを活用する「スポーツを通じた開発」について紹介していく。

JICA「スポーツと開発」はこちら:

JICA「スポーツと開発」ウェブサイト

JICA「スポーツと開発」事業の取り組み(動画)

◇小川 直生(おがわ なお)

独立行政法人国際協力機構(JICA)

青年海外協力隊事務局 事業推進・調整課 「スポーツと開発」担当

大学卒業後、2019年8月にJICA海外協力隊としてエルサルバドルに剣道職種で派遣され、同国の剣道普及と技術、指導力の向上に取り組む。2020年3月に新型コロナウイルス感染拡大により帰国し、大学院を経て、2022年6月にJICA民間連携事業部に入構。2023年6月からは青年海外協力隊事務局で「スポーツと開発」の担当として、JICAが行う「スポーツと開発」事業全般に関わる業務を行う。

※所属・肩書等は2025年3月の執筆当時のものです