海外で働きたい、自分で何かを始めたい、そして剣道を海外に広めたい。そんな思いを胸に私はフィリピンへと渡り、今では剣道具工場の経営者となった。このコラムでは、海外でのビジネスにおいて現地の状況を自分の目で見て感じることの重要性と、一歩を踏み出す行動力の大切さについて、私自身の経験をとおしてお伝えしたい。

フィリピンとの出会い

私は幼少期から剣道を始め、大学卒業後は実業団選手として企業に所属しながら剣道を続けてきた。2018年に退職しフィリピンへと移住したことが、現在の私の活動の始まりだった。海外で働きたいという想いから、2016年頃から東南アジアを中心にいくつかの国を訪れていた。その中でフィリピンに魅力を感じたのは、この時期に同国が国際剣道連盟に加盟し国際大会に出場しようとしていたことと、現地の人々の大半が英語を話すことができるという環境だった。

当時のフィリピンにおける剣道の競技人口は全土で約200名、これに現地で居住する日本人や駐在員が10名加わる程度であったが、皆が熱心に稽古に励んでいた。2019年にフィリピンの全国大会に私自身が審判として参加した際、現地に剣道具工場があり、この工場が日本の武道具店の現地法人であることを知った。気になった私はこの会社を調べ始め、知人が会社を引き合わせてくれた。これが現在の私が経営する会社「Philippine Budogu Inc(以下「PBI」)」に繋がるきっかけとなった。

剣道具工場との出会いと経営の決断

上述の大会時に当時工場を運営していた会社関係者と話す機会があり、工場の歴史が30年あること、現地法人を設立したばかりで人員不足であることを聞いた。当時フィリピンへの移住は決意していたものの、どのような仕事に就くかは未定であり漠然と剣道がしたいと考えていた時期であったことから、アルバイトのような気持ちでこの工場に関わることになった。しかし、2020年に新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに工場が経営難に陥った。工場には50名の社員(職人)と50名の外注者の雇用がかかっていた。また、この工場の存在がフィリピンでの剣道発展に大きく寄与していることも事実だった。安価な剣道具を供給できることで、現地での剣道の普及を支えていたのである。

こうした状況を目の当たりにし、私は2023年に工場を譲り受けることを決断した。経営状況は芳しくなく、様々な負の遺産があることを承知していたが、100名の雇用を守ることとフィリピンの剣道発展のために一大決心を固めた。

剣道家としての視点を生かした製品開発

剣道具を使うことと作ることは全くの別物だった。工程や材料の理解にかなり苦労したものの、私自身が長年培ってきた剣道プレイヤーとしての経験を活かし、どのような剣道具が使いやすいかを職人たちに伝え、改良に取り組んだ。

フィリピンの職人たちは30年以上も剣道具を作り続けている熟練者が多かったが、多くは剣道を見たこともなく、使用する人の視点を持ち合わせていなかった。そこで私は、職人たちに剣道の動画を見せ、職人の目の前でも剣道を実際に披露した。また、職人たちが作った剣道具を彼ら自身が着用し、私がこれに竹刀で打ち込むことで、剣道具が身体を護るためにあることや使用感、身体へのフィット感の重要性を肌で実感してもらった。

世界には複数の剣道具工場が存在するが、大半が外国人オーナーであり、日本の仲卸業者ですら剣道経験者は少ない。そのため、実際に剣道をする人の声が生産現場に届くことはほとんどなかった。錬士6段の段位を持ち、20年以上剣道をしてきた私自身が生産現場で常駐して剣道具作りに携わることは、世界初の試みだったのかもしれない。

この環境の最大の利点は、職人たちと改良点を話し合い、設計し、試作品を作り、その日のうちに私が稽古で使用して確認するというPDCAサイクルを最短で回せることだった。世界の剣道人口の多くは日本にあり、私たちの商品の大半も日本へ輸出していたため、自身の感覚は日本で剣道をしている人たちの感覚と相違ないと考えていた。この改良により、海外で商品の人気が高まると確信していた。

販路拡大と国際交流

工場経営と並行して、現地の全てのクラブチームを訪れ、彼らの剣道具用品の購入方法などを直接聞いて回り、現地での顧客獲得に向けて活動を行った。フィリピンで剣道具販売をしている人はいなかったため、フィリピン国内での剣道用品の販売を本格的に開始した。また、フィリピン在住の日本人剣道家の協力も得ながら、東南アジアのみならず欧州や米国などへの販路拡大を模索した。フィリピン国内の各地にある道場にも稽古に行き、現地のフィリピン人剣道家たちとの親交を深めた。フィリピンは島国であるため、移動はすべて飛行機となり大変だったが、それも厭わなかった。

私自身が剣道をしているという強みを活かし、剣道を通じて他国を訪れ、稽古に参加し、自分の目で各国の状況を確認した。また、現地の日本人からも情報を得ながら販路を開拓し、少しずつではあるが欧州やアメリカ、アジア各国に販売を始めるようになった。これは多くの方々の助けがあってこそ実現したことであり、人と人との繋がりの大切さについて身をもって体験した。剣道という日本の文化をとおして国際交流ができることや剣道の精神が海外の方々に受け入れられていることに深い喜びを感じた。

直営店の開設と新たな挑戦

2024年からは日本の中学校における部活動の地域移行が本格化し、販路は増やしていたものの大口取引先からの注文が激減した。コロナ前と比べると50%減という厳しい状況に直面し、会社の存続が危ぶまれた。「このままでは会社が持たない。もう誰かを頼ることもできない」と考えた私は、自分自身で販売していく道を選んだ。そこから日本とフィリピンの二重生活が始まり、2024年8月に地元福岡に「剣道具えさき」という工場直営店をオープンした。

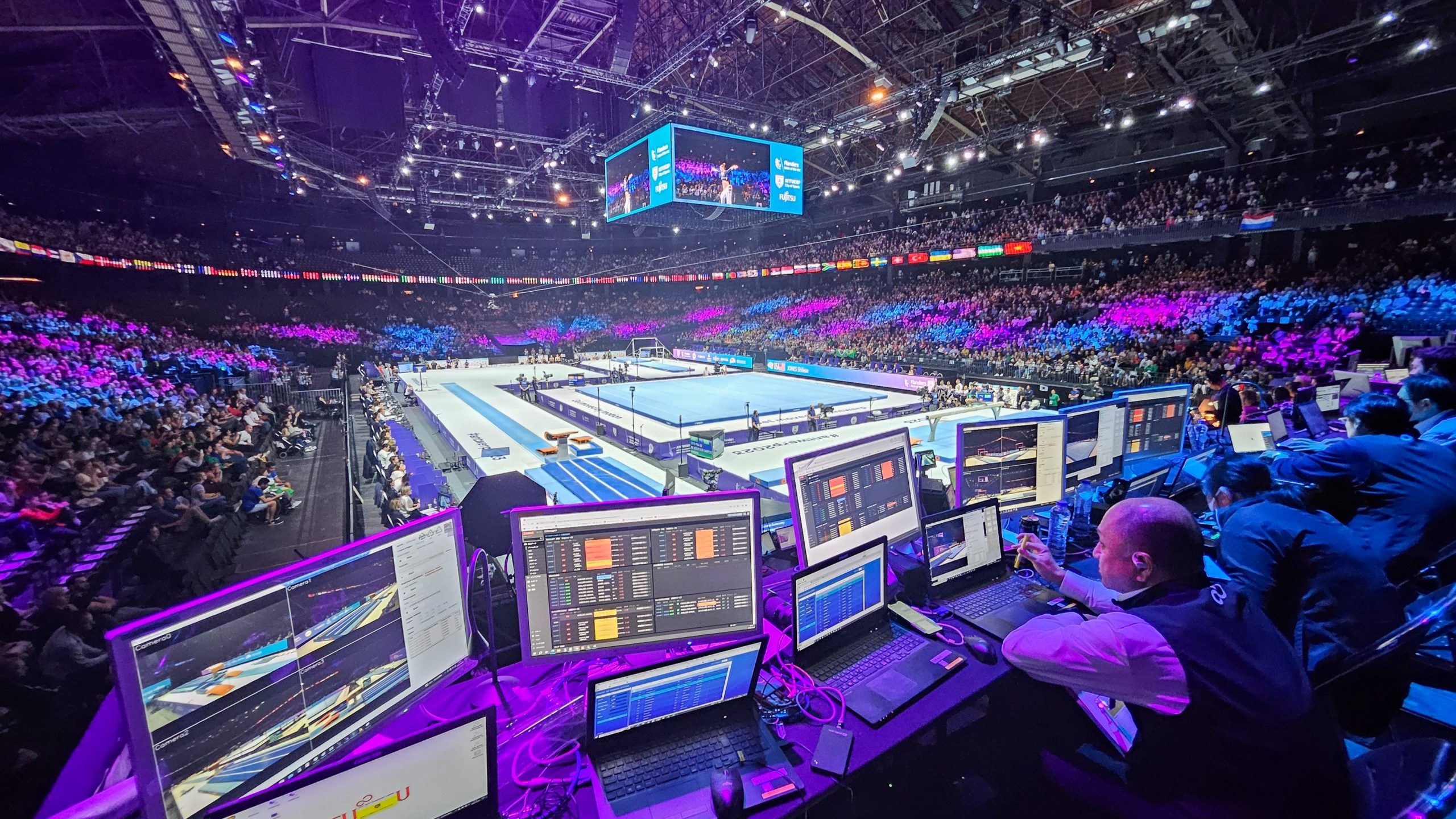

ちょうどその頃、2024年6月にイタリアで開催された世界剣道選手権大会にフィリピンチームが初めて参加し、私もコーチとして同行した。そのことで各国の関係者と繋がりもでき、またこの経験をリアルタイムにSNSで発信していたことが目にとまり、新聞や雑誌などでも取り上げられる機会が増えた。SNSを中心にフィリピンの剣道具工場について情報発信し、私たちの剣道具がどのように作られているのか、他社の製品と何が違うのかをユーザーに伝えた。また、工場直売という価格面でのメリットも強調した。

多くの方々の支援と、改良を重ねた剣道具を購入した方々からの口コミによって、私たちのフィリピン製剣道具の評判は徐々に広がっていった。この経験から、私たちの製品はまだまだ市場で戦える可能性があると確信した。

人との繋がりが生む力

フィリピンでの剣道具工場の経営から福岡での販売店開設まで、本当に多くの方々に支えられてきた。様々な縁があり、人と人との繋がりの不思議さと力強さを実感している。尊敬する経営者の先輩からかけられた言葉が、今も私の心に深く刻まれている。「君にこんなに多くの人が手を差し伸べてくれているか分かるか?それは君が本気でやっていることが伝わっているからだよ。だからこれからもその気持ちを忘れてはダメだよ。」

私が剣道具販売において大切にしていることは、単なる「モノ売り」ではなく、お客様の剣道ライフを支えているという意識だ。私自身も剣道家の一人として、お客様が子供であれ年配の方であれ、同じ剣道仲間という感覚で接している。仲間が求める剣道具、仲間が喜ぶ剣道具とは何かを常に考えながら、商品開発や販売に取り組んでいる。

世界に挑戦する方々へのメッセージ

この記事の読者には、今後世界に向けて何かを始めたいと考えている方も多いだろう。私の経験から、特に大切にしてきたことを三つ挙げたい。

- 現地に赴く:実際にその場所に行き、自分の目で見て、肌で感じること

- 行動する:考えるだけでなく、実際に一歩踏み出すこと

- 人と人との縁を大切にする:人との繋がりが、思わぬ可能性を開いてくれること

そして何より、一生懸命、誠実に取り組むことが重要だと考える。

私がフィリピンで始めた挑戦は、まだ途上にある。しかし、剣道という日本の伝統文化を通じて国境を越えた繋がりを築き、多くの人々の剣道ライフを支えていくという使命を胸に、これからも歩み続けていきたい。

◇江崎 雄太(えさき ゆうた)

Philippine Budogu Inc 代表取締役 / 剣道具えさき 代表

福岡県春日市出身。父親の影響で小学生から剣道を始め、中学では福岡如水館に所属、福岡第一高校ではインターハイに出場。青山学院大学卒業後、株式会社九電工に入社。高校時代のカナダへの留学経験を機に「世界で剣道をしてみたい」という思いを抱き続け、2018年に会社を退職してフィリピンへ移住。現在はフィリピンで剣道具工場を経営し、福岡でも剣道具販売店を運営。フィリピン代表チームのコーチも務める。

※所属・肩書等は2025年8月の執筆当時のものです。