現在、世界では安全な飲み水を利用できない人が22億人に上ると言われており、このうち1億人以上が河川や湧き水などを衛生的な処理がなされないまま利用している。国連によると、細菌などで汚染された水は下痢や感染症を引き起こし、毎日1500人近い乳幼児が命を落としているという統計結果が出ている。安全な水の確保は、SDGs(持続可能な開発目標)の目標6「安全な水とトイレを世界中に」のひとつとしても掲げられている重要な課題となっている。

本コラムでは、この課題に日本企業がどのように取り組んでいるかを、アフリカ・ケニアにおけるヤマハ発動機の浄水事業を通じて紹介する。同社は2022年10月、ケニア西部のビクトリア湖近郊にあるホマベイ郡セカ・カグワ村のセカンダリースクール(日本の高校に相当)に「ヤマハクリーンウォーターシステム」を設置した。このプロジェクトで注目すべきは、単なる技術供与にとどまらず、スポーツを通じた地域活性化につながる次の打ち手を組み込んでいることだろう。ケニアのようなグローバルサウスへの進出を検討している企業や団体にとって、海外戦略を検討する上で一つのヒントを得られるかもしれない。

ケニア・ホマベイ郡の水問題の実情

水の問題には、水資源の欠乏、水供給システムや水の管理等様々な問題があるためそれぞれに対しての解決法が必要となる。今回の対象のホマベイ郡は、アフリカ最大の湖であるビクトリア湖に面している。面積6万8千平方キロメートルという琵琶湖の100倍もの巨大な湖が近くにありながら、その水が不衛生で飲料水としては適切でないため、下痢や水が原因で起こる感染症などが多く発生して大きな問題となっている。同時にそのような水であっても、女性や子供たちは水汲みに一日の多くの時間を割かないといけないといった背景もあり、水汲みに割いている時間を他のこと、例えば教育やスポーツ等に活用できないかという声がよく聞かれた。

日本の技術「ヤマハクリーンウォーターシステム」の特徴

ヤマハ発動機は2000年代初頭からこの問題に取り組み、2010年に「ヤマハクリーンウォーターシステム」の販売を開始した。20年以上にわたる開発と改良により蓄積されたノウハウが、このシステムの核となっている。

このシステムの最大の特徴は、「緩速ろ過」という自然界の水浄化の仕組みを応用していることだ。幅10メートル×奥行8メートルほどのコンパクトな装置で、川や湖沼の表流水を飲料水に浄化できる。砂や砂利を利用したろ過システムにより、砂による物理的なろ過に加えて、砂層の上層部に形成される生物膜による生物学的浄化も行われる。

また高度な専門知識や大量の電力、塩素以外の薬品を必要とせず、住民による運営や維持管理が可能で、持続可能性の高いインフラとして設計されている。大型装置では1日に8000リットル(約2000人分)の浄水供給が可能で、WHO飲料水ガイドライン以下まで汚染物質を低減する浄水性能を持っている。

今回のプロジェクトでは、システムの構築のみならず水管理委員会の設置および運営のノウハウの支援も行った。現在も水管理委員会によりきちんと水が供給・管理されているとのことである。さらに同プロジェクトは現在ビクトリア湖畔周辺の3つの村を対象に横展開している最中であり、今後の大きな成果が期待される。

スポーツを通じた地域貢献「Blue Ties」プロジェクト

ヤマハ発動機の独創的なアプローチは、浄水装置の設置にスポーツ活動を組み合わせたことだろう。

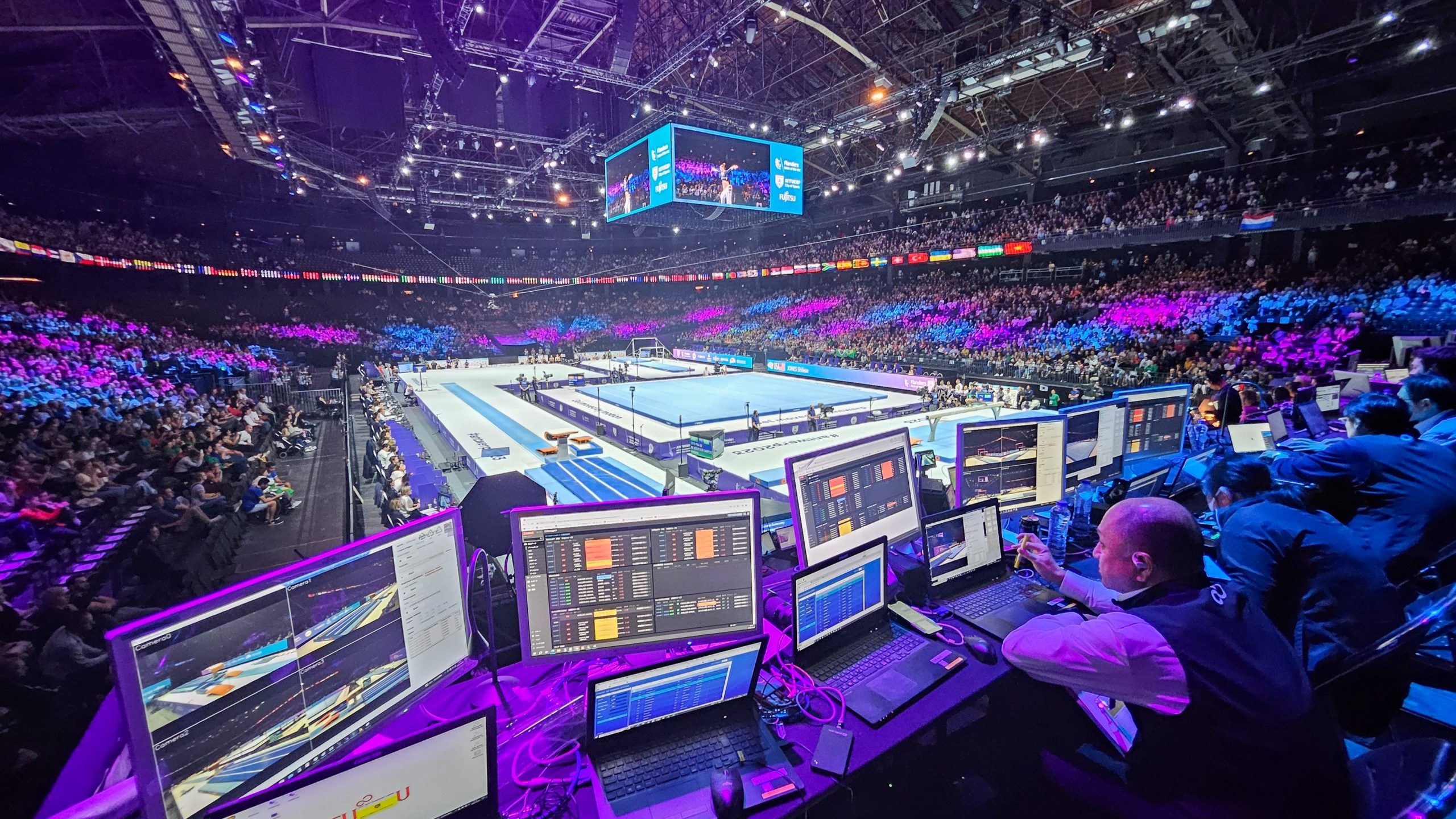

2023年4月には、ラグビー・リーグワンのディビジョン1に所属する静岡ブルーレヴズと連携し、「Blue Ties(ブルータイズ)」という社会貢献活動を開始した。ケニア側への浄水装置の引き渡しだけではなく、静岡ブルーレヴズからラグビー関連グッズを地元のホマベイのセカンダリースクール(日本の高校に相当)の生徒たちに寄贈するイベントも執り行った。さらにラグビークリニックを開催し、生徒たちにラグビーのプレイ後に水の大切さやおいしさを実際に体験してもらう企画を実施した。

ラグビーの「One for All, All for One」の精神を通じて、チームワークや協調性を学ぶ情操教育の機会を提供できたと確信している。

ケニアの教育・スポーツ環境の課題

ケニアでは保健・体育の授業が十分に実施されていない学校が多く、実施していても遊びの延長程度にとどまっているのが現状である。ケニアの初等教育純就学率は92.5%と比較的高いものの、地域格差が大きな問題となっている。また、青少年の精神的な問題も深刻化しており、自殺率の増加、若年層の妊娠、非行や犯罪、ドラッグ、学校のドロップアウトなどが社会問題となっている。

このような状況において、スポーツを通じてルールの遵守や集団秩序などの社会性を学ぶ機会を提供することは、学校関係者、保護者、コミュニティの有力者にとって新たな気づきをもたらし、フェアプレイの概念を理解し、体を動かしながら楽しく学べることを実証できたと思われる。

子どもたちの笑顔が示すもの

ラグビークリニック終了後の光景は、プロジェクト関係者にとって忘れられないものとなった。「お腹を壊すのではないか」と恐る恐る水を飲む生徒は一人もおらず、生徒たちは設置されたばかりの水道の蛇口に駆け寄り、皆がガブガブと水を飲み、満面の笑顔を見せていた。体を動かした後の喉の渇きもあったが、何より安全でおいしい水を心配なく飲めることの喜びが表れているようだった。ヤマハ発動機のスタッフは「子どもたちのこの笑顔を見ると、これまでの苦労や大変だったことが一瞬で吹き飛びますね」と語っていたのが印象的だった。

この場面は、モノづくりに携わる人々にとって重要な示唆を与えているのではないだろうか。工場や製作現場での活動が中心となりがちな中で、自分たちが提供した製品やサービスによって多くの人々が幸せになっている現場を直接見る機会はなかなかない。現在のネットワーク社会において、国境を越えて生産者が消費者(受益者)を理解し、同時に消費者(受益者)も生産者を理解するような仕組みを構築することは、今後のグローバルサウスでの新プロジェクトには欠かせない要素となっていくのではないだろうか。

「水がないとスポーツができない」

今回のプロジェクトを通じてひとつわかったことがある。

「水がないとスポーツができない」

当たり前のことだが、今回のことを通じて改めて気づかされた。運動をした後に水がないというのは致命的だ。水が少ない地域では生活するのも大変なのにスポーツをするなんて何事だと言われがちで、世界中見渡しても水が不足している地域ではスポーツが盛んではないはずだ。

従来の国際協力(ビジネスも含めて)では1課題に対して1解決方法(ソリューション)というプロジェクト形成が一般的であり、プロジェクト計画書でもインプット(投入)・アウトプット(直接的な結果)といった単語が出てくる。今回のように水が汚染されているのなら、その水をきれいにするためのプロジェクトが始まる、そしてプロジェクト期間が終了するころには、水はもちろんきれいになっているという、単線的なアプローチだった。

しかし、プロジェクト計画書には「アウトカム(長期的な成果)」という項目があるが、その実現には「受益者側の自助努力によるところが多い」という文言がよく見られる。なぜならどのような事業でもプロジェクト期間終了後の持続性が鍵となるからだ。

さてホマベイに話は戻る。システムも相手側に供与、水管理委員会も問題なし、ラグビークリニックも無事終了。

そんな中、誰かが言った。

「水さえあれば人が来る」(後編へ続く)

◇相園 賢治(あいぞの けんじ)

A&A (Aizono and Associates Limited) 代表。2013年にケニア・ナイロビで同社を設立。日本企業のケニア進出支援や、スポーツを通じた国際協力に取り組む。2020年には「A&A Sports 2020」スポーツ振興プラットフォームを立ち上げ、ケニアのスポーツ産業発展に貢献している。2024年よりAizono Kenji Foundation代表理事も務める。JSPINアドバイザー。